-

6 décembre 2024

Pour un référendum instituant le suffrage proportionnel

La séquence politique qui vient de s’achever par une motion de censure faisant chuter le gouvernement de Michel Barnier appelle des solutions nouvelles de sortie de crise qui ne soient pas que de court terme. La solution qui s’offre au Président serait de proposer, sur la base de l’article 11 de la Constitution, un référendum visant à instaurer l’élection du Parlement au suffrage proportionnel. lire la suite

-

25 novembre 2024

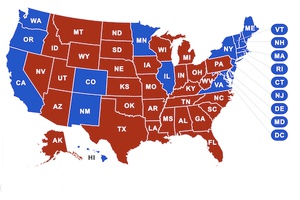

Quelle est la signification de la victoire de Trump?

La nette victoire de Trump n’a rien d’un raz de marée électoral. Si en pourcentage son résultat est meilleur qu'en 2020, il a obtenu moins de voix cette année et doit surtout sa victoire à la démobilisation des électeurs démocrates. Une analyse des résultats, complétée par les sondages de sortie des urnes, permet de préciser le mandat conféré par les électeurs au nouveau président. lire la suite

-

21 novembre 2024

La rupture de la coalition à Berlin n’est pas la fin du monde

Depuis la rupture de la coalition «feu tricolore», les observateurs étrangers et surtout français s’alarment d’une possible crise en Allemagne. À tort, car l’organisation du jeu démocratique allemand diffère grandement de la nôtre. Certes, toute période électorale comporte son lot d’incertitudes, mais l’Allemagne ne traverse pas de crise institutionnelle. La Constitution et l’organisation des pouvoirs garantissent la stabilité du modèle rhénan. Mais la politique que mènera le prochain gouvernement apportera, comme souvent, quelques inflexions. lire la suite

-

19 novembre 2024

États-Unis: la fin du libéralisme politique?

L’ampleur de la victoire de Donald Trump a été telle que de nombreux analystes considèrent cette élection comme un événement de portée historique. Le politologue américain Francis Fukuyama y voit un rejet décisif du libéralisme politique par les électeurs américains. Mais les enquêtes électorales dressent un tableau plus nuancé, qui appellent à distinguer ces deux niveaux bien différents que sont la pratique du pouvoir et le mandat conféré par les électeurs. lire la suite

-

13 novembre 2024

La Constitution détournée? Retour sur deux ans de débats

Triste Cinquième République, pourrait aujourd’hui titrer Claude Lévi-Strauss. À chaque nouvelle crise politique, des voix s’élèvent pour déclarer que le texte constitutionnel doit être changé, pire, qu’il est responsable de la crise. Mais du point de vue du constitutionnaliste, la question centrale est surtout l’usage qui est fait des institutions par les différents acteurs politiques. Les débats qui ont marqué l’été 2024 méritent à cet égard d’être mis en perspective, en revenant sur les deux années précédentes. lire la suite

-

9 novembre 2024

Bernard Manin, notre ami

Notre ami Bernard Manin s’est éteint dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Bernard publiait peu, tant son goût pour la perfection l’empêchait de considérer qu’un livre ou un article était terminé. C’était devenu un sujet de plaisanterie entre nous. Mais ses articles et ses livres sont presque tous devenus des classiques. lire la suite

-

9 novembre 2024

Le libéralisme de Montesquieu selon Bernard Manin

Au soir de sa vie, sensible au temps qui reste, Bernard Manin a consenti à publier de nombreux inédits. Il a pu voir le premier des quatre livres publiés par les éditions Hermann, celui sur Montesquieu. Ce texte limpide nous aide à comprendre ce qu’est et ce que n’est pas le libéralisme de Montesquieu. lire la suite

-

7 novembre 2024

Trump, un succès sans précédent

Si bien des indices laissaient prévoir le retour de l’ancien président, personne, même dans le camp républicain n’avait imaginé une victoire d’une telle ampleur. Ses causes sont révélatrices des profondes mutations des deux grands partis Démocrate et Républicain. lire la suite

-

6 novembre 2024

Ukraine: quelles perspectives de paix?

L’examen des positions adoptées par Moscou et Kiev depuis 2014, dans les différentes tentatives de règlement de leur conflit, montre toute la difficulté à concilier les vues des deux belligérants. L’hypothèse de négociations est cependant de plus en plus souvent évoquée alors que, à l’approche de l’hiver, l’Ukraine est soumise à une forte pression militaire russe et que les échéances électorales chez ses principaux partenaires et fournisseurs d’armement (États-Unis, Allemagne) conduisent à s’interroger sur la poursuite du soutien occidental à Kiev. lire la suite

-

4 novembre 2024

Les auditions des candidats-commissaires européens sont-elles un concours de récitation?

Du 4 au 12 novembre 2024, le Parlement européen va procéder aux auditions des 26 candidats-commissaires qui doivent composer la seconde équipe d’Ursula von der Leyen. L’objectif est de vérifier s’ils ont les qualités, les connaissances et l’attitude requises pour ce mandat. Ils se sont déjà pliés à l’exercice des questions écrites, mais leurs réponses aux députés, pétries de généralités et du sabir parlé rue de la Loi, laissent présager un processus bien terne. Est-ce l’effet de l’encadrement des candidats par les services de la Commission, de la crainte des règlements de compte politiques au Parlement, ou de leur soumission à Ursula von der Leyen? lire la suite

-

2 novembre 2024

Michael Walzer et le retour des fondamentalismes

Le philosophe politique de Princeton publie un court texte, issu de conférences, qui relève le «paradoxe» des libérations nationales, en s’appuyant sur les exemples de l’Inde, de l’Algérie et d’Israël. Le retour de fondamentalismes religieux aujourd’hui rappelle qu’on ne construit pas une nation à partir de la seule volonté civique. lire la suite

-

1 novembre 2024

Moldavie: les ressorts d’une élection

Il est généralement admis que les questions de politique étrangère ne font pas une élection. La présidentielle moldave fait-elle exception à cet axiome? Si l’Union européenne cristallise des attentes géopolitiques et des questions identitaires, elle n’épuise pas les logiques politiques à l’œuvre dans cette élection. lire la suite

-

31 octobre 2024

Nobel 2024: quand l’économie rencontre l’histoire et la politique

En 2022, le revenu par habitant du Danemark est de 74000 dollars (en termes de parité de pouvoir d’achat) alors que celui de la Sierra Leone s’établit à 1900 dollars. Comment expliquer de telles différences? Comment aussi expliquer que même lorsque les pays les plus pauvres tendent à s’enrichir, ils ne rattrapent pas les plus prospères? Le 14 octobre, le prix Nobel d’économie a été décerné à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson, pour leurs travaux sur ces questions fondamentales pour la discipline économique. Leurs apports théoriques et empiriques mettent en lumière la relation centrale entre institutions et prospérité. lire la suite

-

28 octobre 2024

Géorgie: vers un nouvel autoritarisme?

Les pressions russes ont indiscutablement joué un rôle dans la victoire controversée du parti Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012. Mais ces élections témoignent aussi et surtout de la forte polarisation d’une société partagée entre aspirations européennes et conservatisme. Et le virage autoritaire du parti au pouvoir est en ligne avec une tradition politique constamment suivie par tous les gouvernements géorgiens depuis l’effondrement de l’Union soviétique. lire la suite

-

25 octobre 2024

Les quatre radicalités de la jeunesse

La jeunesse est loin d’être homogène, et cela vaut aussi en matière de comportements, d’opinions ou de valeurs radicales. Tous les jeunes, loin de là, ne partagent pas ce type d’opinions, et parmi ceux qui les partagent, les orientations et les pratiques sont très diverses. On peut distinguer dans la jeunesse française quatre types de radicalité: une radicalité religieuse, une radicalité d’extrême-gauche, une radicalité d’extrême-droite et enfin une radicalité purement transgressive sans arrière-plan politique. Se combinent-elles? lire la suite

-

24 octobre 2024

Gouvernement minoritaire: et en Europe, comment font-ils?

Depuis 1945, hormis la France, 12 États membres de l’UE ont eu à former un gouvernement minoritaire à la suite d’élections législatives. Au total, 73 gouvernements ont été dans ce cas. Cette configuration constitue la norme au Danemark et en Suède. Elle est commune en Espagne, en Irlande, en Italie et au Portugal. Ces expériences européennes permettent de comprendre et de relativiser notre nouvelle donne politique, sur des points comme le temps pris pour la nomination du gouvernement, sa perspective de survie ou la structure de la coalition. lire la suite

-

15 octobre 2024

Pourquoi la victoire de l’Ukraine est nécessaire à la démocratie

Dans les années 1990, de nombreux décideurs politiques pensaient que, leur richesse et leur niveau d’éducation s’accroissant, les pays deviendraient inexorablement plus démocratiques. De même, on a longtemps supposé que la capacité d'innovation technologique des démocraties leur permettrait de triompher des autocraties. Le réveil est brutal. Assistera-t-on à l’émergence d'une nouvelle vague d’autocrates agressifs, utilisant l'IA de la Chine, les drones de l'Iran et les mercenaires de la Russie ? Ce qui se joue en Ukraine est d'une importance capitale pour cette question. lire la suite

-

12 octobre 2024

Mythe contre mythe: la droitisation selon Tiberj

Dans son récent ouvrage sur la droitisation française, Vincent Tiberj défend une thèse paradoxale. Il entend démontrer scientifiquement que la droitisation des citoyens est un mythe. Mais pour ce faire il élabore deux autres mythes: celui d’une manipulation réussie de l’opinion par des élites de droite, et celui selon lequel avec le progrès (bien réel) du libéralisme culturel, les citoyens sont de plus en plus à gauche. lire la suite

-

30 septembre 2024

Pour une culture de la négociation

Après une baisse significative dans l’après-guerre froide, le nombre de conflits armés a atteint son plus haut niveau depuis 1945. Parallèlement, on observe un retour de la conflictualité dans nos sociétés. Dans ce contexte, la capacité à régler des différends à l’amiable, à trouver des compromis et à conclure des accords – en un mot, la capacité à négocier – est redevenue centrale. Au-delà d’une bonne compréhension des enjeux sur le fond, il est désormais nécessaire de maîtriser la grammaire de la négociation pour mieux répondre aux défis de notre temps. lire la suite

-

28 septembre 2024

Klaus Mann, un combattant de la liberté

Les éditions Libretto publient un recueil de textes de Klaus Mann. Fils du célèbre Thomas Mann, et lui-même romancier – ses œuvres les plus connues sont Méphisto et l’autobiographie Le Tournant – cet écrivain allemand a été dès le début des années 1930 un opposant farouche et résolu à l’idéologie nationale-socialiste. Ce recueil constitué d’articles et de conférences en témoigne. lire la suite