Pourquoi la dette publique ne va pas baisser edit

La bonne nouvelle est que les plus hautes instances de l’État ont pris officiellement reconnu l’existence d’une contrainte budgétaire. La mauvaise nouvelle, c’est que les mesures susceptibles d’être prises ne changeront pas sérieusement la situation.

Ça a bien mal commencé. Informé à l’avance des vrais chiffres du déficit, Bruno Le Maire a relevé le menton et sonné le tocsin en annonçant un gel des dépenses prévue pour le faramineux montant de 10 milliards d’euros. Si ce devait être un signe de sa détermination, c’est raté. Ce montant représente 0,3% du PIB, alors que la dette dépasse les 110% et que la détérioration du déficit pour 2023 a finalement été annoncée à 5,5% au lieu de 4,9% promis-juré par Bercy. Plus récemment, Gabriel Attal a résolument pris les choses en main et mentionné un tour de ceinture supplémentaire de 20 milliards, soit toujours bien moins que 1% du montant de la dette. Depuis, les esprits s’échauffent à l’Assemblée, à l’Élysée et dans les ministères, et les propositions fusent de partout. Ce qui transparaît est inquiétant. Pour le monde politique, le débat sur l’endettement de l’État est une occasion rêvée de recycler les habituelles marottes de chacun tout en ignorant les ordres de grandeur du problème bien tardivement découvert.

Si l’objectif que se fixe Gabriel Attal est d’atteindre un déficit de 3% en 2027, une réduction de près de 90 milliards qui est nécessaire. Or, d’après le Pacte de stabilité et de croissance, cet objectif de 3% est en fait le maximum à atteindre les mauvaises années, pas un objectif, car même s’il est atteint, la dette continuera à grimper. Si l’on veut revenir à l’équilibre budgétaire, la baisse du déficit nécessaire est de l’ordre de 190 milliards, soit un quart du budget. Les promesses de l’ordre de quelques milliards ne sont tout simplement pas sérieuses. Le ticket d’entrée est la centaine de milliards, sur quelques années. On ne parle pas de bricolage, mais de stratégie soutenue dans le temps.

Il faut donc préparer soit une augmentation de la fiscalité, soit une baisse des dépenses publiques, soit les deux. En principe, comme chacune de ces actions est hautement impopulaire, on devrait opter pour les deux, en demandant ainsi à tous électeurs de contribuer à la restauration de finances publiques. Mais, comme on aime à le répéter, la France est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds, ce qui n’est pas seulement douloureux, mais aussi un frein à la croissance. Le gouvernement a donc raison de maintenir son engagement à ne pas accroître la pression fiscale. Ce faisant, il doit faire porter tout l’effort sur les dépenses publiques que tous les partis d’opposition vont défendre ardemment, en évoquant les infirmières mal payées et surchargées, les écoles ou les aides aux familles pauvres. C’est de bonne guerre, mais totalement irresponsable.

En gros, le PS veut augmenter les impôts, surtout ceux des riches et des entreprises. LR se dit conscient de l’impératif de réduire la dette et annonce vouloir couper dans les dépenses sociales, chacune à hauteur de 1 ou 2 milliards au grand maximum, mais aussi réduire les impôts, tout ça pour une baisse du déficit d’une dizaine milliards. Les écologistes alignent les dépenses pour toutes les bonnes causes qu’ils défendent sans se soucier plus que ça de leur financement. Ni LFI, ni le RN n’ont réagi avec des propositions étayées et chiffrées. Le Modem juge qu’il est urgent d’attendre. Le Premier ministre veut tailler dans les allocations de chômage, sans annoncer les montants qu’il espère dégager. Autrement dit, on ne voit pas poindre le début d’un effort partagé.

C’est avant tout une question de méthode : comment peut-ont réduire les dépenses publiques d’un quart de leur niveau actuel ?

Un tel objectif est éminemment raisonnable puisqu’il ramènerait leur montant des dépenses à peu près au niveau de celui de l’Allemagne, soit 48,2% du PIB en 2023 contre 56,5% de ce côté du Rhin. La tendance naturelle, on l’a vu, est pour chacun de dresser sa liste détaillée, guidée par des préoccupations politiques. Bien sûr, chaque liste est incompatible avec celles des autres.

Une réduction d’un tel montant requiert une analyse fine des services fournis par chaque ministère, avec des remises en cause profondes nourries par une vision renouvelée du rôle de l’État. Il semble logique que ces choix soient effectués par ceux qui sont en charge, ministères et collectivités décentralisées. Ce n’est pas la logique de Bercy, qui pilote le budget poste par poste.

Lorsqu’il a annoncé les mauvais chiffres du budget, Bruno Le Maire s’est empressé d’exclure la « technique du rabot », qui consiste à couper les budgets de tous les ministères et collectivités en leur laissant le soin de restructurer au mieux leurs actions, comme chacun de nous le fait en cas de besoin. Le ministère des Finances perpétue ainsi une vieille tradition centralisatrice qui remonte à Colbert, qui a donné son nom au plus important bâtiment de Bercy, celui où siège le ministre. La technique du rabot pourrait permettre de réallouer les dépenses, en taillant plus les dépenses de certains ministères et des collectivités pour dégager des ressources accrues pour les nouvelles priorités stratégiques. Le « technique du scalpel », source du pouvoir de Bercy, n’a aucune chance de succès, après des décennies d’échecs.

L’autre question de méthode est encore plus redoutable. Elle concerne l’échéancier. Réduire les dépenses publiques de 25% ne peut pas se faire rapidement, et pas seulement parce que ça créerait une formidable récession. Il convient donc de répartir cet effort sur, disons, dix ans, mais aucun gouvernement ne peut y contraindre ses successeurs. La seule possibilité serait de le faire en début de quinquennat en misant sur une réélection. Emmanuel Macron aurait pu s’y engager en 2017, mais c’est trop tard.

De fait, rares sont les exemples de pays qui ont pu soutenir un tel effort sur une aussi longue période. Deux exemples sont l’Irlande et la Jamaïque. Dans les deux cas, les pays ont changé la manière dont se préparent les budgets. La réduction des déficits est devenue une obligation légale et le plafond des dépenses n’est plus soumis à la discrétion du gouvernement mais supervisé par une institution indépendante, qui s’assure aussi que l’effort est réparti de manière équitable. Mais une loi peut toujours être changée. Il est donc essentiel que les responsable politiques de tous bords acceptent de se plier à cette obligation quand ils exercent le pouvoir. À voir le refus des oppositions de voter les budgets, une telle union sacrée est inimaginable en France.

Il reste l’espoir du chevalier blanc européen. La France et les autres pays endettés, tous du Sud, réclament des initiatives collectives en faveur des transitions, verte et numérique, et de la défense face aux risques géopolitiques. Comme ce fut le cas pour le plan post-Covid NextGenerationEU, ces dépenses seraient financées par la Commission au moyen de l’émission de dettes collectives, qui n’entreraient pas dans les contraintes nationales du Pacte de stabilité et de croissance. Bonne idée, mais ce serait un artifice comptable car les dettes de la Commission sont indirectement à la charge des États membres. Les pays du Nord, généralement peu endettés, ne sont pas dupes et y sont farouchement opposés.

La conclusion est imparable : la décrue de la dette est impossible. Deux conséquences sont possibles. La première implique, au mieux, une stabilisation de la dette à son niveau actuel, plus probablement son accroissement continu. C’est la promesse d’un déclin progressif. Sous le poids de la dette, les marges de manœuvre de l’État rétrécissent et le secteur privé reste soumis à une fiscalité qui décourage les initiatives et encourage les délocalisations. L’autre conséquence est encore plus déprimante. Un jour ou l’autre, les investisseurs qui financent la dette peuvent refuser de continuer à le faire parce qu’ils deviennent de plus en plus inquiets. Le processus commence par un abaissement de la notation de la dette française, qui s’accompagne par des taux d’intérêt plus élevés. La charge du service de la dette s’accroit et aggrave le déficit, ce qui fait grimper la dette encore plus et, un jour ou l’autre, une crise éclate. Ces crises sont catastrophiques, en partie parce que le gouvernement doit arrêter à chaud le déficit, sans parler de l’impact politique. Dans ce cas, les autres pays européens et la BCE interviendront pour limiter les dégâts collatéraux, mais leur soutien sera soumis à des conditions douloureuses, et le poids politique de la France sera durablement affecté, en Europe et dans le monde.

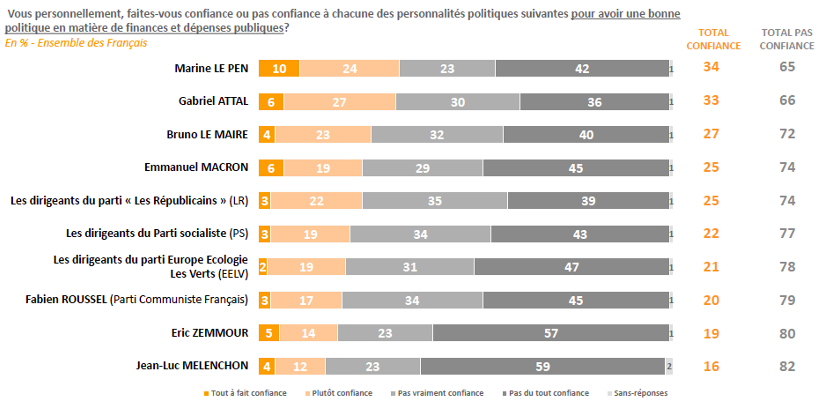

De tous temps, l’endettement est un piège redoutable qui se termine très mal. Il commence à se refermer. Si les responsables politiques s’imaginent qu’ils pourront échapper au blâme, ils feraient bien de consulter le dernier sondage ELABE (#Opinon.en.direct du 27 mars). Alors que 81% des Français considèrent qu’il est urgent de réduire la dette publique, ils ne font confiance à personne pour le faire :

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don.

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)