Dépenses militaires versus dépenses sociales? edit

Les appels à des efforts accrus en faveur des dépenses militaires vont-ils avoir un vigoureux impact sur les dépenses sociales ? Rien n’est écrit, mais la perspective est crédible, tant les deux systèmes de protection sociale et de défense se trouvent face à des pressions monumentales. Le premier, qui suscite des inquiétudes quant à sa soutenabilité, voit se profiler des déséquilibres financiers très amplifiés tandis que demeurent des besoins insatisfaits. Le second, appelé à très significativement se renforcer, doit répondre aux menaces d’un monde transformé. Le premier pourrait être conduit à réduire la voilure afin que le second monte en puissance.

Dans un contexte géopolitique particulièrement préoccupant, fait de déflagrations violentes et de recomposition des alliances, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué, le 20 février 2025, la nécessité d’un effort considérable en matière de défense. Au cours d’une journée pendant laquelle il a réuni les chefs de partis à l’Élysée et répondu sur les réseaux sociaux aux questions d’internautes sur l'Ukraine, il a envisagé de passer de 2% à 5% du PIB les dépenses militaires de la France. Cette option se confirmerait, selon-lui, si les États-Unis devaient se désengager en décidant de ne plus protéger l’Europe via l’OTAN. L’objectif de 5% correspond d’ailleurs à une exigence répétée de Donald Trump, depuis 2018, et explicitement réitérée en janvier 2025, aux membres de l’OTAN[1].

Estimant qu'« on rentre dans une nouvelle ère », le président français a rappelé son propos tenu en mars 2024 : la guerre menée par la Russie engendre une « menace existentielle ». Déclarant explicitement cette fois-ci « sonner le tocsin », il a souligné que face à de puissants risques il fallait investir davantage, en France et en Europe, afin de placer les forces à un niveau inédit. Dans un appel à une prise de conscience de la gravité des réalités, à la mobilisation de réservistes et à l’augmentation des dépenses pour les armées, il a pu citer le chiffre de 5% du PIB en précisant qu’il ne s’agissait pas forcément du « bon chiffre » mais que, en tout cas, il allait falloir renforcer significativement ce poste budgétaire.

Passer la défense de 2% à 5% du PIB quand le social en représente 33%

Si l’idée d’augmenter le budget militaire jusqu’à 5% du PIB devait se concrétiser, cela représenterait une croissance colossale, avec des implications économiques et politiques majeures. Compte tenu de la situation très dégradées des finances publiques, un tel choix, avec une montée en charge par étapes, commanderait des choix stratégiques compliqués et douloureux.

Les dépenses publiques procèdent toujours d’arbitrages et de priorités politiques. Conjoncturellement, d’une année à l’autre, des efforts relatifs sont concédés pour certains sujets tandis que d’autres pâtissent d’économies quand ils sont vus comme moins prioritaires. Cependant, sur temps longs, des tendances structurantes se dégagent.

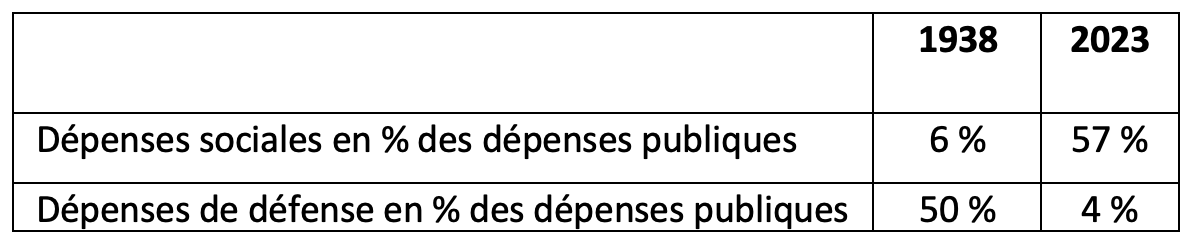

On peut ainsi comparer les efforts de la nation consentis respectivement pour la défense et pour la protection sociale, non pas uniquement aujourd’hui, mais avec un recul substantiel[2].

Dépenses sociales et dépenses de défense en proportions du PIB

Sources : SIPRI Military Expenditure Database, DREES, reconstitutions par l’auteur

Tout juste avant la deuxième guerre mondiale, les dépenses de défense représentaient 9% du PIB, tandis que celles consacrées à une protection sociale, alors peu développée, s’élevaient à 1% du PIB. Dans l’après-guerre, à la suite du développement de la sécurité sociale, les dépenses sociales sont passées à 8% du PIB, dans une progression quasi-ininterrompues pour aboutir au tiers du PIB aujourd’hui. De leur côté, le rapport des dépenses militaires sur le PIB a significativement décru. C’est en 1953 que cette proportion a connu un sommet, en lien avec la guerre d’Indochine. Malgré le conflit en Algérie, la part des dépenses pour les armées dans le PIB a ensuite chuté jusqu’à un palier de 3% des années 1970 au début des années 1990. La descente a repris après la fin de la Guerre froide et, depuis le début des années 2000, le taux varie autour de 2% du PIB. De leur côté, les dépenses de protection sociale ont vraiment pris leur essor à partir de la fin des années 1950 quand elles représentaient 15% du PIB, avec, principalement, le développement des retraites et de l’assurance maladie, mais aussi avec la création de nouvelles prestations contre le chômage et, ensuite, contre la pauvreté et l’exclusion. La France, au regard de cet agrégat singulier qu’est la dépense sociale rapportée au PIB, campe désormais, en la matière, au premier rang mondial ou au moins toujours sur le podium des trois premiers pays, avec donc un tiers de sa richesse nationale produite chaque année[3]. Et pour financer cela la France se classe au premier rang, au moins dans la zone OCDE, en termes de prélèvements obligatoires.

Dépenses sociales et dépenses de défense en proportions des dépenses publiques

Sources : SIPRI Military Expenditure Database, DREES, reconstitutions par l’auteur

Résumons avec les principaux ordres de grandeur : en 1938, les dépenses sociales représentaient 1% du PIB, et elles comptaient pour 6% des dépenses publiques. De leur côté, les dépenses de défense représentaient 9% du PIB mais elles comptaient pour la moitié des dépenses publiques. 85 ans plus tard, les dépenses sociales valent un tiers du PIB et plus de la moitié des dépenses publiques. Les dépenses militaires valent 2% du PIB et 4% de la dépense publique totale.

Pour spectaculaires qu’elles puissent paraître, les tendances rapportées par ces données et ces deux tableaux doivent pouvoir se retrouver, mutatis mutandis, dans toutes les démocraties occidentales.

Signalons aussi, pour le lecteur pressé, qu’une érosion de la défense, en parts de PIB comme en proportions des dépenses publiques, ne veut pas dire une diminution ni même une stagnation des budgets en volume. Le recul relatif marque simplement une importance moindre que d’autres postes dans les dépenses publiques, et une importance moins grande par rapport à la richesse créée chaque année.

Massacre budgétaire à la tronçonneuse ?

De quoi alors pourra être fait l’avenir des dépenses publiques quand il faut basculer vers une priorité militaire ? Pour donner la mesure d’un choc budgétaire de trois points de PIB en faveur de la défense, il faut avoir à l’esprit qu’une telle progression représente une somme de 90 milliards d’euros. Celle-ci correspond à un quart des dépenses de retraite, ou à un tiers des dépenses de santé, ou encore à l’intégralité des dépenses pour la famille et contre la pauvreté. Quand, chaque année, il est particulièrement difficile et périlleux politiquement de faire varier ces budgets dans des proportions qui n’ont rien à voir avec de tels chiffres, la perspective est vertigineuse. Aux difficultés pour assurer les ressources morales et mentales face aux défis sécuritaires s’ajoutent celles, plus prosaïques, pour dégager des moyens.

Par rapport au risque sanitaire majeur qu’a été l’épidémie de Covid, la réponse, connue sous le slogan du « quoi qu’il en coûte », a mobilisé des fonds colossaux, de façon exceptionnelle. Ici, l’augmentation du budget de défense serait bien plus structurelle, pour orienter les industriels, recruter et former les personnels, acheter et entretenir des matériels de plus en plus sophistiqués et coûteux. L’ensemble appelle, pour être véritablement d’ampleur, des révisions drastiques et des arbitrages entre couverture des risques sociaux et des risques militaires. Certes, comme l’expose Emmanuel Macron, une partie du financement pourrait passer par l’embrigadement de l’épargne privée, avec le lancement de nouveaux produits d'épargne fléchés (parts de livrets A, fonds défense, etc.) pour soutenir le financement de programmes de défense, hors périmètre d’engagements budgétaires européens jugés caducs. Reste qu’en matière de finances publiques, tout ne pourra pas passer par quelques innovations et par des dépenses nouvelles amplifiant déficits et dettes publics. Même si la France entre effectivement et vigoureusement en « économie de guerre » (évoquée dès juin 2022 par Emmanuel Macron, avec des dépenses keynésiennes et non maastrichtiennes à plein régime, des réaffectations et des coupes se discuteront, alimentant nombre de disputes.

Au regard des tensions financières, des libertariens, entraînés par leur représentant argentin, Javier Milei et par leur champion américain, Elon Musk, exhibent leurs tronçonneuses. Sans afuérisme excessif, des administrateurs malins ressortent leurs rabots et leurs mécanismes de désindexation. Les think tanks les plus volontaires, dégraisseurs de mammouth patentés, soutiennent leurs recommandations de coupes claires. Des responsables politiques raisonnables s’inquiètent. Le sujet est, en tout cas, particulièrement sérieux car la « nouvelle ère » qui s’ouvre pourrait être, au premier chef, d’ordre budgétaire.

Un virage et une impasse

Bien entendu, des études plus fouillées seront versées au débat. Elles évoqueront, pour certaines, un pays devenu ronronnant et pacifiste, d’autres, une nation versée dans le socialisme, d’autres encore soutiendront que les dépenses sociales plaisent aux électeurs tandis que les dépenses de défense ne plairaient qu’aux militaires. Tout ceci donne du grain à moudre, pour plateaux et réseaux sociaux, sur l’attrition du régalien par rapport au social, sur la petitesse des bagarres électorales autour des prestations sociales par rapport à la grandeur de la chose militaire, sur la nature de la souveraineté (d’ailleurs quels matériels étrangers acheter avec des moyens supplémentaires ?). La reprise en boucle des polémiques autour du « pognon de dingue » ne servira cependant pas à grand-chose, tout comme la déploration de choix faits au détriment d’autres départements ministériels.

L’actualité et le réalisme invitent simplement à prendre au sérieux ce que le propos du chef de l’État induit. Les controverses risquent d’être bien nourries quand le puissant déséquilibre des finances publiques (dont les finances sociales) se double de puissants troubles géopolitiques. Le virage à prendre est assurément rude, car une impasse se profile : réarmement massif, redressement des comptes et désendettement ne peuvent être menés de concert. Il sera impossible, ou, pour le dire plus diplomatiquement, très difficile, de soutenir en même temps une société de longévité, marquée par les coûts du vieillissement, et une société de conflits de haute intensité, potentiels ou déclenchés.

Relevons, en incise, que ce type de virage, putatif mais plausible, du social vers le militaire concernera aussi, à bien des égards, la question environnementale et les politiques écologiques. On voit mal, en effet, les préoccupations d’efficacité des armes être affectées par des contrariétés liées à leur impact sur l’environnement. Personne, a priori, ne plaidera, au nom de la nature, pour des éco-munitions ou pour la limitation des heures de vol des avions de chasse. La planification écologique, érigée récemment en ardente obligation et déjà un rien en désamour, pourrait aussi souffrir des réorientations et redéploiements budgétaires.

Mais revenons, pour finir, aux conséquences, encore hypothétique, des mutations accélérées de l’ordre mondial sur le modèle social. La France et, plus largement, l’Europe, ont bénéficié depuis l’après-guerre, à peu de frais, de la protection militaire américaine. Ce bouclier a accompagné, sinon autorisé, le développement de protections sociales plus généreuses que de l’autre côté de l’Atlantique. Un retournement stratégique en cours laisse planer l’idée d’une refonte générale. La perturbation des circonstances bouscule, quoi qu’il en soit, l’État-providence.

Ironie de l’histoire, diront les uns, en notant que l’inflexion envisagée, d’abord dans le discours, date d’un double 80e anniversaire, celui de la fin de la seconde guerre mondiale et celui de la création de la sécurité sociale. Rappel simple du caractère tragique de l’histoire, diront les autres.

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

[1]. Le monde de la défense est, évidemment, contrasté. Selon la Banque mondiale, en 2023, la Russie y consacre 6% de son PIB, Israël 5%, la Pologne 4%, les États-Unis 3,4%, l’Inde et la Finlande 2,4%, la France précisément 2,1%, la Croatie 1,8%, la Norvège et l’Italie 1,6%, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne et le Portugal 1,5%.

[2]. Pour des analyses détaillées sur les cadrages généraux, les données et les méthodologies, voir Fabien Cardoni, Michel Margairaz (dir.), L’État des finances publiques en France. Comprendre les dynamiques du long XXe siècle, tome 2, Paris, IGPDE - Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2024, notamment les deux contributions de Rémi Pellet, sur « Les finances publiques sociales françaises du long XXe siècle » et de Fabien Cardoni, « D’une paix armée à l’autre : Les finances de la défense en France 1905‑2001 ». L’ensemble est en ligne ici : https://books.openedition.org/igpde/21451

[3]. Pour plus de détails, voir Julien Damon, « France : 5% des dépenses sociales mondiales », Telos, 26 octobre 2021.