La difficile économie du football professionnel français edit

Lorsque le chiffre est sorti dans la presse, cela n’a pas eu l’air d’étonner grand monde parmi les spécialistes de la question : le football français professionnel a cumulé des pertes totales de 1,2 milliard d’euros sur la saison 2023-2024. Des pertes qui s’ajoutent à un déséquilibre systémique croissant, accéléré par la crise du Covid avec l’arrêt de la saison 2019-2020, la faillite du diffuseur, Médiapro, en 2020, mais aussi la chute croissante des droits TV, sa principale source de revenu.

Avec de telles pertes, n’importe qui devrait imaginer une faillite générale et une accumulation de dépôts de bilan. Personne ne peut tenir avec de tels résultats, avec une telle comptabilité, avec de tels déboires. Et pourtant, le football français tient. Il tient et persiste même. Il persiste dans une logique ubuesque de financiarisation, en créant une société commerciale et en cédant 13% des parts de celle-ci à un fonds d’investissement du Luxembourg, CVC Partners, contre la somme de 1,5 milliard d’euros. Il persiste dans sa logique de comptabilité lâche, en augmentant sa masse salariale et en dépassant les ratios de fonctionnement, fixés par l’UEFA, contrairement à quasiment tous les clubs européens, conscients de la crise structurelle. Et pourtant, le football français tient et ne fait pas faillite.

Un club de foot n’est pas une entreprise comme les autres

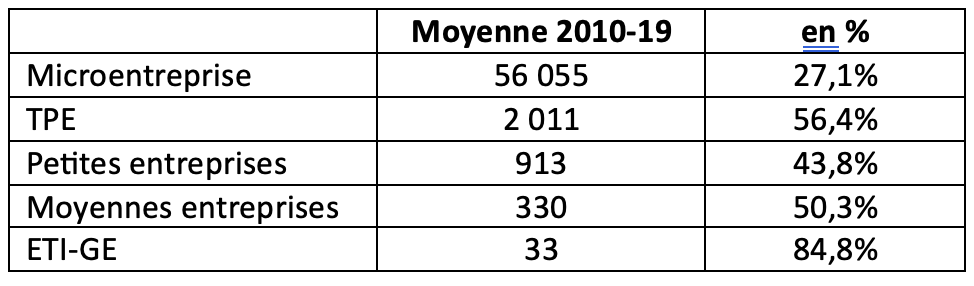

L’économiste Luc Arrondel, professeur à la Paris School of Economics et spécialiste de l’économie du football, parle, à ce niveau-là, d’un cas d’école dans le « too big to fail ». On est dans le cadre d’un « too famous to fail ». Un club de foot serait suffisamment connu et reconnu pour ne pas s’écrouler et aurait toujours, quoi qu’il arrive, une capacité à se maintenir à flot et attirer des investisseurs, des actionnaires et des créanciers. C’est simple, le taux de faillite des clubs, entre les années 1980 et 2010, était inférieur à 5% (calcul de l’économiste Stefan Szymanski) alors qu’il est 10 fois plus élevé pour les entreprises de n’importe quel autre secteur.

Défaillances d’entreprises, tous secteurs confondus, en nombre d'unités légales

Source : Banque de France - Base Fiben

L’idée est simple, et totalement irrationnelle. Le sport, et le football en particulier, est à la fois touché par le virus de la passion et par un intérêt sportif avant un intérêt économique. Ainsi, les dirigeants, les actionnaires, les investisseurs, vont miser sur un club d’abord par passion, sentimentalisme et supporterisme, sans réfléchir aux pertes, aux coûts et aux dépenses. Ils vont continuer à le « subventionner » whatever it takes. Ensuite, dans la mesure où l’intérêt premier est de gagner sur le terrain, tous les bénéfices et les marges réalisées sont immédiatement réinjectés dans l’achat de joueurs, dans le versement de primes de performances ou dans l’augmentation des salaires des stars de l’effectif.

Et ce procédé est cautionné par les autorités à travers la DNCG, où Direction Nationale de Contrôle de Gestion, créée en 1990 pour faire face au retrait progressif des collectivités dans la subvention des équipes professionnelles. Comme l’expliquent les économistes Nadine Dermit-Richard et Aurélien François, dans leur article « Vers une convergence des systèmes de régulation du football professionnel français et européen ? Quand la viabilité financière remplace le fair-play financier de l’UEFA », la DNCG a, dès sa création, adopté une logique de solvabilité. Autrement dit, les clubs pouvaient, et peuvent encore aujourd’hui, présenter des comptes prévisionnels dans le rouge, en déséquilibre, tant que le tout est couvert par l’actionnaire. Ainsi, les comptes sont validés et l’équipe peut se maintenir au sein de l’élite professionnelle avec des déficits réguliers.

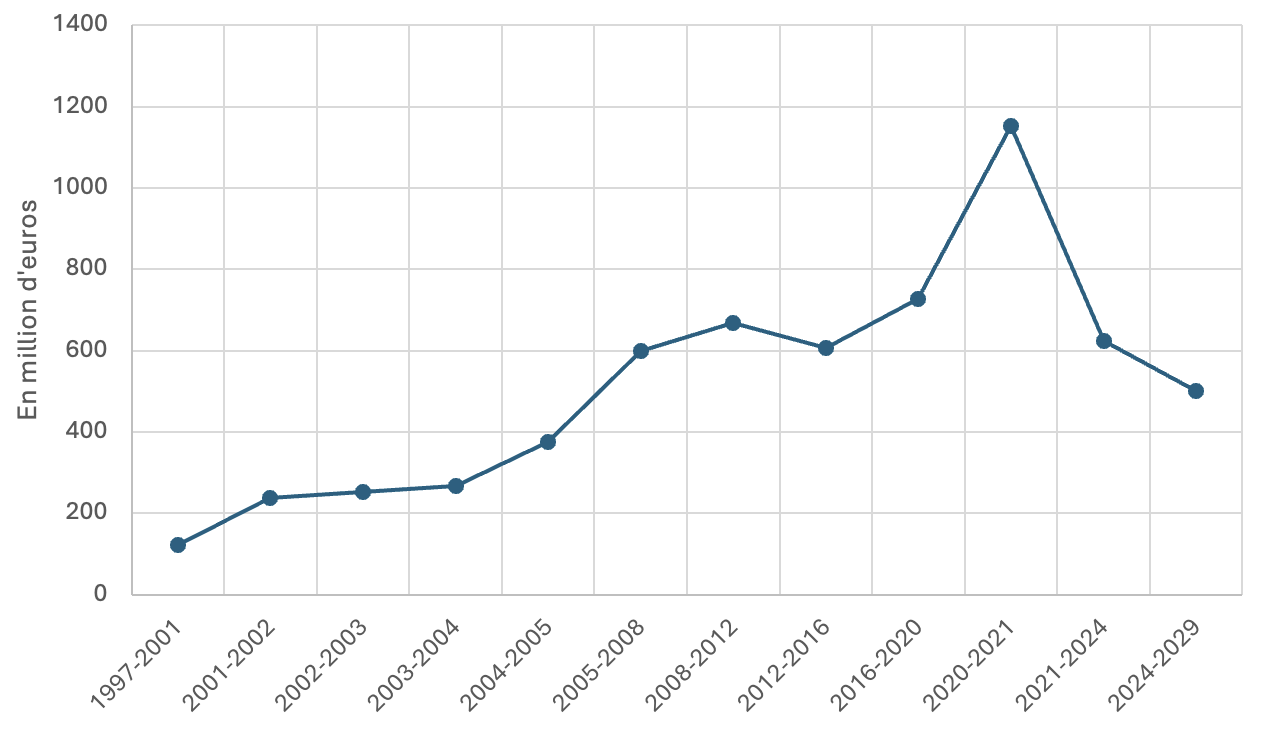

Wladimir Andreff, président du Conseil scientifique de l’Observatoire national de l’économie du sport, a été le premier à parler de « contrainte budgétaire lâche ». Les clubs accumulent des déficits tant qu’ils sont couverts et solvabilisés par « l’actionnaire supporter ». Les autorités comptables, la DNCG, ne contraignent pas les comptes prévisionnels et laissent faire. Jusqu’à un point de rupture ? Avec 25 ans de laisser-faire, soutenu par les « 20 glorieuses » des droits TV, passés de moins de 150 millions d’euros dans les années 1990 jusqu’à plus de 700 millions d’euros sur la période 2016 – 2020, les clubs ne se sont pas couverts, n’ont pas constitué des fonds propres ni développé leurs infrastructures. En France, seuls Lyon et Auxerre sont propriétaires de leur stade, tous les autres les louent aux communes ou à un bailleur issu d’un partenariat public-privé.

Montant des droits TV nationaux de la Ligue 1 française

Source : LFP. La saison 2020-2021 est marquée par le retrait du principal diffuseur Médiapro (avec sa chaîne Téléfoot) qui ne restera que quelques mois et n’honorera pas la totalité de son contrat.

Pourquoi un tel projet ? Parce qu’ils le pouvaient, sans être inquiétés. La DNCG, via sa contrainte budgétaire lâche, validait des comptes en déséquilibre, et les clubs, pas ou peu sanctionnés, continuaient à vivre au-dessus de leurs moyens, à dépenser de l’argent qu’ils n’avaient pas, en espérant obtenir un retour sur investissement grâce à des performances sportives et à des victoires sur le terrain. Et tout cela a perduré pendant 25 ans. Jusqu’à aujourd’hui, où l’on se rend compte de l’état de décrépitude du football français, avec des pertes cumulées à plus de 1,2 milliard, des droits TV en chute libre et une image, renvoyée au grand public, largement écornée.

Les dirigeants sont des supporters irrationnels

De plus, en maintenant l’idée, la certitude, de la quasi-invincibilité du foot, soutenu par la contrainte budgétaire lâche de la DNCG, les dirigeants du football français n’ont pas construit leur modèle sur la durée et n’ont cherché qu’à garantir la croissance de court terme, notamment via les droits TV. Depuis 2018, ils ont continuellement fait le mauvais choix en allant vers le mieux offrant plutôt que le mieux disant, en changeant de diffuseur à chaque nouvel appel d’offres, en passant de Médiapro à Amazon puis aujourd’hui DAZN, et sans chercher à construire une fidélisation avec son public et à développer la marque Ligue 1. Or un objet qui se veut premium, qui souhaite être valorisé à plus d’un milliard d’euros par an, doit être capable d’attirer suffisamment d’abonnés payants pour assurer sa rentabilité. Aucun produit attirant moins de deux millions de téléspectateurs payants à plus de 20€ ne pourra être rentabilisé à 600 millions d’euros ou plus. Encore davantage si vous changez de diffuseurs tous les trois ans et empêchez d’installer une régularité et une constante.

L’erreur est donc d’avoir réfléchi à ses intérêts de court terme, non contraints comptablement, sans avoir considéré les conséquences, forcément néfastes de long terme. Mais nous revenons à notre point de départ : pris dans leur attachement émotionnel et leur volonté de succès sportif, les dirigeants du football prennent souvent des décisions impulsives, négligeant les considérations économiques de long terme. Peut-être serait-il temps d’envisager des réformes et d’insuffler un vent nouveau de rationalité dans l’esprit des dirigeants si l’on ne veut pas atteindre une crise majeure…

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)