Les préférences éthiques révélées par la «Moral Machine» edit

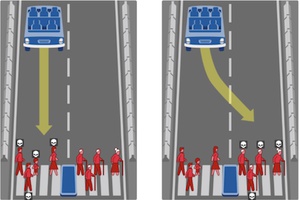

Une équipe internationale de chercheurs[1] a eu l’idée de lancer une enquête mondiale en ligne, autoadministrée, sur les préférences éthiques. L’enjeu était de tester les choix éthiques qui devraient guider les comportements d’une voiture autonome en interrogeant la population. Mais les résultats, on le verra, dépassent largement cet objet initial. L’originalité de l’enquête est qu’y répondre s’apparente à une sorte de jeu (un peu morbide), les participants étant invités à choisir, à l’aide de vignettes présentant un véhicule autonome qui connaît une défaillance soudaine, qui sauvegarder et qui sacrifier parmi des personnes traversant un passage piéton, selon que la voiture décide de dévier de sa trajectoire initiale ou de poursuivre sa course. Les vignettes font ainsi varier les personnes en jeu et leurs combinaisons : épargner les humains (versus les animaux de compagnie), épargner beaucoup de vies ou peu de vies, épargner les hommes ou les femmes, épargner les personnes âgées ou les enfants ou les jeunes, épargner les piétons qui respectent les règles pour traverser ou ceux qui les enfreignent, épargner ceux qui sont en forme physique plutôt que ceux qui ne le sont pas, épargner les personnes à statut social élevé plutôt que des sdf. Certains scenarios incluent aussi des criminels, des femmes enceintes ou des médecins.

L’enquête a connu un grand succès puisqu’elle a permis de rassembler 40 millions de décisions dans 233 pays ou territoires. Quels résultats en sort-il ? Certains des choix les plus fréquents ne sont pas surprenants : il y a une forte préférence pour épargner les humains plutôt que les animaux ; on pouvait s’attendre également à la préférence pour sauver plus de vies que moins de vies. Une autre préférence forte concerne l’âge : les jeunes et les enfants sont préférées aux personnes âgées plus aisément sacrifiées. Ce choix éthique n’a pourtant rien d’évident. Préserver les jeunes au détriment des plus âgés relève d’une logique instrumentale : on devine que la logique du choix repose sur le fait que les jeunes ont plus d’années à vivre que les vieux. Un calcul purement utilitariste en termes d’espérance de vie contribue donc à les préserver préférentiellement. Un impératif catégorique kantien pourrait au contraire conduire à refuser de faire ce choix au nom du respect de la vie pour elle-même comme un principe intangible, quelles que soient les circonstances et les personnes concernées.

Des effets plus faibles, mais néanmoins significatifs, se manifestent dans les préférences pour épargner plus souvent les femmes que les hommes, les personnes en bonne forme physique plutôt que les personnes en surpoids, et plutôt les cadres que les sans-abris.

Il y a peu de variations individuelles (en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’éducation et de revenu, des orientations politiques et religieuses) dans ces choix, les effets les plus notables, mais assez faibles, concernant le genre et la religiosité. Aucune des caractéristiques individuelles prises en compte, cependant, ne divise la population en sous-groupes aux effets de nature opposée.

Il n’en va pas de même pour l’origine géographique (captée à travers la géolocalisation des répondants). L’effet-pays est bien plus important que l’effet des caractéristiques sociodémographiques usuelles. Ce constat confirme celui établi par l’exploitation d’autres enquêtes, par exemple, celles sur les valeurs européennes (European Values Survey) ou les valeurs mondiales (World Values Survey). Les auteurs de l’étude se réfèrent d’ailleurs à Ronald Inglehart, l’initiateur des enquêtes mondiales sur les valeurs. Une récente étude sur les valeurs du travail[2], va dans le même sens, soulignant la très forte prédominance de l’effet-pays sur celui des caractéristiques individuelles dans l’orientation de ces valeurs.

Trois clusters moraux

Les chercheurs de l’enquête Moral machine distinguent trois clusters moraux selon leur hiérarchie de préférences.

Le cluster occidental rassemble l’Amérique du nord et de nombreux pays européens (avec un sous-cluster scandinave et un sous-cluster du Commonwealth). Le cluster oriental regroupe des pays de culture confucianiste comme le Japon et Taiwan et des pays islamiques comme l’Indonésie, le Pakistan ou l’Arabie Saoudite. Enfin le cluster méridional rassemble l’Amérique latine, l’Amérique centrale et l’Amérique du sud et, fait surprenant, la France et quelques pays d’influence française, comme l’Algérie ou le Maroc !

Ce sont surtout les clusters oriental et méridional qui se distinguent du cluster occidental, plus proche des préférences moyennes. Ainsi, le cluster oriental montre une plus faible préférence pour épargner les jeunes, les personnes en bonne forme physique, les personnes de statut social élevé et les femmes ; le cluster méridional affiche des préférences presque opposée en voulant épargner plus souvent les cadres (plutôt que les sans-abris), les personnes en bonne forme plutôt que les personnes en surpoids, et les femmes plutôt que les hommes.

Les prédicteurs macrosociaux des préférences éthiques individuelles

Les chercheurs montrent que ces préférences éthiques sont associées à des caractéristiques objectives des pays ou des aires culturelles concernés. Ils distinguent quatre types d’associations entre ces préférences et les caractéristiques institutionnelles, culturelles ou économiques des pays concernés.

Un premier prédicteur est celui qui distingue les cultures nationales selon qu’elles sont d’orientation individualiste ou d’orientation collectiviste[3]. Les premières mettent en avant la valeur distinctive de chaque individu et montrent une forte préférence pour épargner le plus grand nombre possible de personnes tandis que les habitants des pays à culture collectiviste privilégient le respect dû aux personnes les plus âgées de la communauté et, à rebours des répondants des autres aires culturelles, sacrifient plus volontiers les jeunes.

Un second prédicteur est associé à la prospérité économique et à la qualité des règles et des institutions[4]. Les pays plus riches et ceux qui ont le niveau le plus élevé de respect de ces règles (ce qu’on peut appeler l’état de droit), sont ceux où le privilège de survie accordé aux piétons qui respectent eux-mêmes les règles pour traverser la rue est le plus élevé. A l’inverse, les pays plus pauvres, aux institutions plus faibles et moins respectueuses de l’état de droit, sont plus tolérants à l’égard des piétons qui traversent illégalement.

Un troisième prédicteur est l’effet de l’inégalité qui prévaut dans le pays (mesuré par le coefficient de Gini) : les pays les moins égalitaires acceptent plus facilement, dans leurs jugements de la Machine morale, l’inégalité entre les riches et les pauvres. Le niveau d’inégalité d’un pays semble ainsi résulter pour partie du degré d’acceptation de l’inégalité au niveau individuel ; ou, à l’inverse l’état macrosocial de l’inégalité influe sur les consciences individuelles. On sait bien d’ailleurs par exemple que les Etats-Unis, pays très inégalitaire, a une faible aversion pour l’inégalité, et qu’à l’inverse, la France, pays relativement peu inégalitaire, a une très forte aversion pour l’inégalité[5].

Enfin, le sex-ratio concernant la santé et l’espérance de vie constitue un dernier facteur associé aux préférences individuelles concernant les choix de qui sauver ou qui sacrifier. Dans les pays où ce ratio est favorable aux femmes les jugements de la moral machine privilégient les femmes. C’est le cas inverse dans les pays où ce sex-ratio est défavorable, notamment dans ceux, comme en Inde, où sont pratiqués des avortements sélectifs qui éliminent les filles avant la naissance.

Deux enseignements plus généraux

D’une part, l’étude met en exergue l’impact considérable du pays de naissance sur les jugements de valeurs et les choix éthiques. Comme je l’ai dit plus haut, ce résultat n’est pas une découverte, mais cette étude, sur un très grand nombre de réponses et de pays, le confirme. Pour déterminer l’orientation d’un individu, la connaissance de son lieu de naissance et de vie durant l’enfance et la jeunesse, a une importance bien plus considérable que ses autres attributs individuels. Cela peut d’ailleurs faire réfléchir sur les difficultés rencontrées pour l’intégration des migrants dans des pays aux traditions culturelles différentes de celles de leur patrie d’origine. On se doute que cette imprégnation culturelle est profonde et sûrement très difficilement modifiable dans ses fondements. Cela peut concerner notamment, on l’a vu, les attitudes très clivées à l’égard des hommes et des femmes.

D’une manière plus générale, les résultats de cette étude (et d’un certain nombre d’autres études employant des méthodes plus classiques par interviews sur de larges échantillons) confirment l’idée que les cultures nationales (ou de plus vastes ensembles géographiques partageant les mêmes traits culturels) constituent une réalité tangible. Dans les débats politiques ou sociétaux, il est regrettable que cet impact considérable des orientations culturelles propres à une nation ou un groupe de nations, ne soit pas mieux pris en compte.

Le pays de naissance a d’ailleurs un effet tout aussi décisif sur des éléments beaucoup plus objectifs de la vie des individus. Branko Milanovic a montré que la situation économique des individus, leur espérance de revenu, dépend avant tout de l’endroit où ils sont nés. Milanovic et son collègue Christoph Lakner avaient calculé (sur la période 1998-2008) qu’égaliser tous les revenus au sein de chaque pays ne réduirait l’inégalité mondiale que de 23%, alors que l’opération inverse – égaliser les revenus entre pays sans toucher à l’inégalité intra-pays – la réduirait de 77%.

Cela conduit à la deuxième observation. Plusieurs résultats de cette étude tendent à montrer que les individus adaptent leurs normes morales à la situation objective du pays. Les pays dans lesquels les personnes âgées sont privilégiées du fait du poids de la collectivité et des traditions qui la fondent, sont également des pays où les choix éthiques en faveur de ces personnes âgées sont les plus prononcés ; ceux où les femmes sont défavorisées sont également ceux où les choix individuels en leur faveur sont moins fréquents ; les pays où les transgressions de la légalité sont plus fréquentes sont aussi ceux où ces transgressions sont mieux acceptées ; les pays où l’inégalité est forte sont ceux qui l’acceptent plus.

Cela ne signifie certainement pas que rien ne change. Mais cela signifie certainement que, dans la plupart des aires culturelles, ces changements sont lents car ils supposent une évolution culturelle en profondeur, non pas seulement des institutions, mais des individus eux-mêmes.

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

[1] Des chercheurs du MIT, de plusieurs universités américaines et canadiennes, et un chercheur français, Jean-François Bonnefon de la Toulouse School of Economics. Leur étude est publiée dans Nature sous le titre « The Moral Machine experiment ».

[2] Olivier Galland, Les Valeurs du travail, Presses de Sciences Po, 2024.

[3] Pour établir cette distinction les chercheurs s’appuient sur les travaux de Geert Hofstede, un psychosociologue néerlandais qui étudié les différences culturelles dans les organisations dans plus de 50 pays, voir : Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations, Thousand Oaks, Sage, 2001, 2e éd. On pourrait aussi faire référence aux travaux fameux de Louis Dumont (Homo Hierarchicus et Homo Aequalis).

[4] Les auteurs font référence à la Rule of Law qu’on peut traduire par la prédominance de la loi ou l’Etat de droit. Celui-ci est mesuré à travers un certain nombre de dimensions comme la limitation des pouvoirs de l’exécutif, l’absence de corruption, la maîtrise de l’ordre et de la sécurité, le respect des droits fondamentaux etc.

[5] Voir à ce sujet les enquêtes ISSP sur les inégalités ; des résultats sont présentés dans Olivier Galland et Yannick Lemel, Sociologie des inégalités, Armand Colin, 2024, p. 253 et suivantes.