Les trois folies de la dissolution edit

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par la Président de la République au soir des élections européennes, les conséquences funestes de cette décision s’enchaînent de façon implacable. Le lendemain, la gauche de gouvernement, qui avait réémergé à la faveur du scrutin européen avec le modeste succès de la liste Glucksmann, formait de nouveau une alliance avec LFI, le PC et les Verts qui rétablit sur la gauche l’ascendant de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Le surlendemain, le Rassemblement national bénéficiait du ralliement de Marion Maréchal et des élus de Reconquête, cependant qu’Eric Ciotti concluait avec lui un accord électoral, certes désavoué par le bureau des Républicains, mais qui affaiblit les chances de LR tout en renforçant le RN de façon substantielle. Ces trois épisodes ont sans doute scellé en peu de temps la défaite de Renaissance aux législatives.

En moins de trois jours, la logique du scrutin majoritaire structure à nouveau le champ politique en deux blocs, cette fois dominés par les extrêmes, et menace de laminer un parti présidentiel central épuisé et démoralisé, ainsi que ce qui reste de la droite modérée. À l’extérieur, la France est affaiblie sur les marchés financiers et sur la scène européenne, tandis que risquent de se répartir à son détriment les principaux postes de responsabilité à la tête de l’UE pour les cinq ans qui viennent. Placée par Emmanuel Macron à la pointe de camp pro-ukrainien, elle va mettre entre parenthèse ce rôle et peut-être le compromettre si les forces indulgentes à la Russie sortent renforcées des urnes, comme il est probable.

À peine commencée, la partie lancée par le Président semble donc perdue ; elle était apparue d’emblée impossible à gagner à la plupart des observateurs. Leurs interrogations ont légitimement porté sur la rationalité de la décision de dissoudre annoncée une demi-heure après les résultats par le Président. On a dit qu’elle était folle, « ahurissante » (Jérôme Jaffré), prise par un président téméraire et narcissique, architecte du chaos. « Arrogance et légèreté », a dit Lionel Jospin pour la caractériser. Emmanuel Macron devait admettre la dimension toute personnelle de son choix, à l’occasion d’une conférence de presse donnée en marge du G7 le 13 juin, où il eut ce mot étonnant, à propos du résultat des Européennes : « je l’ai pris pour moi. »

Cependant, il ne serait pas équitable d’imputer la décision de dissoudre seulement à une éclipse du jugement de la part d’Emmanuel Macron. Il faut y voir l’effet de deux autres dérèglements, devenus structurels, de la politique française : l’hyper-présidentialisation du pouvoir et la vindicte populaire haineuse qui lui répond, une double folie, incompatible avec le projet macronien d’un gouvernement de la raison fondé sur le rassemblement des centres.

La dissolution, une éclipse du jugement

Rien n’est apparu normal dans la décision de dissoudre : ni les conditions de sa préparation (la hâte et le secret ; une poignée de conseillers où l’on trouve deux communicants mais pas de spécialiste des élections, le ministre de l’Intérieur, mais ni le Premier ministre, ni le chef du parti du président), ni sa fonction politique : au lendemain d’un résultat sans surprise des européennes, la dissolution ne répondait ni à une motion de censure (1962) ni à un choc politique imprévu (mai 1968), ni à la volonté de donner une majorité au président nouvellement élu (1981 et 1988). Son unique précédent est la dissolution malheureuse de 1997, sur laquelle un Jacques Chirac réticent avait longuement hésité et consulté.

Au soir du 9 juin, les raisons du Président sont apparues étranges. Il en a cité trois : la montée de l’extrême droite, la fièvre qui gagnait le débat public, le besoin de clarifier la situation et la majorité politique. Même aux membres les plus optimistes de son camp, il était difficile de voir comment la dissolution allait enrayer la montée d’une extrême droite qui venait de doubler largement son score par rapport aux législatives de 2022. De fièvre, il n’y en avait pas eu trace pendant une campagne européenne atone menée dans l’indifférence de l’opinion. Quant à « clarifier » la situation à l’Assemblée nationale, alors que le parti présidentiel venait de passer de 38,5% des suffrages exprimés au premier tour des législatives de 2022 à 14,6% aux européennes, il était évident que cela ne pouvait se faire qu’à son détriment : le simple maintien d’une majorité relative décente en sa faveur exigeait un miracle dans ces conditions.

Pour y parvenir, le Président n’annonçait, dans son adresse aux Français du 9 juin, ni changement de son programme, ni recomposition de sa majorité, mais faisait part de sa « confiance en la France qui, face à la rudesse des temps, sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. » Il ajoutait : « dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. »

Ce double acte de foi, dans la propension naturelle qui serait celle du peuple français à rejeter la démagogie, ainsi que dans la force persistante du verbe présidentiel, oblige à admettre qu’au soir du 9 juin, Emmanuel Macron était victime d’une forme de déni de réalité.

Cependant, les ressorts de cette décision d’une folle témérité ne sont pas uniquement à rechercher dans la personnalité du Président. Il y a aussi des explications plus structurelles et plus sombres, qui renvoient à la dimension discrètement populiste du macronisme : la critique des élites, le mépris du système des partis et de ses « arrangements » (il les évoque le 9 juin, pour dire qu’il leur préfère l’expression de la volonté populaire dans les urnes), l’indifférence à l’égard du Parlement, qu’Emmanuel Macron a cherché à contourner par des procédés problématiques (convention citoyenne sur le climat, réunions des chefs de partis à Saint-Denis, ces dernières ayant joué un rôle important dans la normalisation du RN et de son chef, dont le Président fit dire qu’il avait trouvé en lui à Saint-Denis un interlocuteur apprécié).

Emmanuel Macron, pourfendeur du RN, victorieux deux fois contre lui aux présidentielles, a néanmoins des adhérences avec lui, à la façon des Gaullistes avec le PCF, lorsqu’André Malraux disait qu’entre les Communistes et eux il n’y avait rien. Si ce « disruptif » aime cet affrontement, au point de vouloir y réduire le champ politique et de provoquer des législatives dans la foulée d’une défaite aux Européennes survenue en suivant la même stratégie, ce n’est pas seulement parce qu’il a cru trouver dans le RN un adversaire commode ; c’est parce que dans le face-à-face avec lui il peut ignorer les autres forces politiques et les petitesses de la politique transactionnelle, qu’il dédaigne.

Peut-être Emmanuel Macron a-t-il trouvé dans la dissolution une façon de prendre sa revanche sur un système parlementaire et partisan, comme sur une classe politique, qui l’impatientent depuis le début. Sa carrière est, au fond, celle d’une série de coups portés par quelqu’un qui lui était extérieur, à ce « système », autre terme emprunté au même registre, gaulliste hier, populiste aujourd’hui, et qu’il affectionne : le 9 juin, il lui a porté le plus décisif, et il l’a sans doute fait avec plaisir, comme le confirment les propos jubilatoires tenus le lendemain, et que Le Monde a rapportés, sur le bon tour qu’il lui avait joué.

La folie du système politique

L’éclipse du jugement chez ce président du parti de la raison ne survient pas de façon isolée. L’on peut la rattacher aux trois singularités de notre système politique que ses sept ans de présidence ont poussé à l’extrême : l’hyper-présidentialisation, la décadence des partis, l’inadaptation du mode de scrutin.

La pathologie d’un système où tout remonte au président a été maintes fois dénoncée. Avec Emmanuel Macron, elle enjambe la présidence Hollande, ce président qui se voulait « normal » et qui l’a été jusqu’à un certain point, pour renouer avec « l’hyper-présidence » de Nicolas Sarkozy : l’un et l’autre ont eu la même phrase pour justifier que tout remonte à eux (« quand je ne m’en occupe pas, rien ne se passe ») et une conception réduite du rôle du Premier ministre. Ils ont tous deux fait peu de cas de la haute fonction publique et de la magistrature, et Nicolas Sarkozy avait sûrement rêvé de supprimer l’ENA, comme l’a fait – plus symboliquement que réellement, mais tout est dans le symbole – Emmanuel Macron. Ils ont eu en commun l’idée que les raisons techniciennes de « l’Etat profond » entravaient indûment la mise en œuvre de leurs projets politiques et ont souvent dédaigné de s’appuyer sur l’administration pour concevoir et mettre en œuvre leurs décisions.

Ce système s’est aggravé sous Emmanuel Macron : l’exercice direct de la fonction gouvernementale depuis l’Elysée s’est trouvé renforcé par l’instabilité et l’évanescence des ministres, à de rares exceptions près, et par l’inorganisation du parti présidentiel. François Fillon avait été qualifié de collaborateur par Nicolas Sarkozy, il n’en était pas moins le leader du parti majoritaire, l’UMP, qui était un vrai parti, rôle que n’ont pas assumé ses successeurs sous Emmanuel Macron.

Tout remonte à lui, rien ne se fait que par lui. Submergé et courant d’une brèche à l’autre, sous la pression constante des médias et de l’opinion, il a, de plus, une position symbolique à tenir, une stature à assumer, qu’inspire la référence obligée au Général de Gaulle, créateur du rôle : cette situation, qui fait converger vers lui toutes les attentes et toutes les insatisfactions, en même temps qu’elle l’oblige à tenir le rôle d’un autre qui le dépasse, expose tout président de la Ve république, en quelque sorte, à jouer le rôle d’un fou qui se prendrait pour le président de la République.

Ce risque, Emmanuel Macron, par son goût du théâtre et son inspiration, souvent talentueuse d’ailleurs, dans l’incarnation de sa fonction, y a été exposé plus qu’aucun de ses prédécesseurs. Il a investi intensément – surinvesti sans doute – dans le champ symbolique et mémoriel. Mais il a aussi trouvé dans la figure et les convictions du fondateur de la Ve République de quoi justifier des pulsions – le mépris des partis, le dédain pour les jeux et les coalitions parlementaires, le goût de l’appel au peuple – qui ont noué les contradictions politiques, à l’origine de la dissolution et peut-être de la fin du macronisme, auxquelles nous assistons en ce moment.

Ces trois contradictions ont été repérées par les politologues les plus avertis et on se contentera de les énumérer.

Entre l’aspiration à perpétuer une majorité du groupe central et le carcan combiné du scrutin majoritaire à deux tours et de la règle des 12,5% pour se maintenir au deuxième tour ; sortir de cette contradiction exigeait d’opter pour la proportionnelle : l’on renverra aux plaidoyers convaincants en ce sens de Gérard Grunberg.

Entre la nécessité d’élargir la majorité trop étroite du camp présidentiel à l’Assemblée nationale et le refus de choisir un Premier ministre de consensus qui l’ouvre en négociant un pacte de coalition avec les éléments modérés sur ses deux ailes, solution pour laquelle a plaidé en vain, dans ses récentes analyses, Jean-Louis Bourlanges.

Entre le goût de la démocratie directe, du dialogue avec le public d’Emmanuel Macron, illustrés notamment par ses tournées de dialogue avec le pays qui ont suivi la crise des Gilets jaunes, et une foi sans partage, non dénuée d’autoritarisme, dans la légitimité de la raison technique, qui l’a fait comparer à Turgot, avec des nuances, par Philippe Raynaud[1].

L’on peut légitimement chercher les causes de la crise ouverte par la dissolution dans ces contradictions anciennes d’Emmanuel Macron, qui l’ont fait revenir devant les électeurs sans avoir tenté d’élargir sa coalition et sans avoir modifié le mode de scrutin, qui en paraissaient les préalables nécessaires.

Histoire et passions: la folie française

Si l’on cherche la cause profonde des manifestations les plus alarmantes de cette crise, il faut la chercher, ni dans l’équation personnelle d’Emmanuel Macron, ni dans la dérive présidentialiste du système politique, mais dans un troisième facteur décisif : le peuple français lui-même avec son histoire et ses passions. À la rage de ceux qui s’estiment les oubliés du pays, et votent RN « pour renverser la table », répond celle des électeurs de La France Insoumise en rupture avec l’ordre établi, dont 59% des sympathisants justifiaient les violences urbaines de juin 2023 consécutives à la mort de Nahel[2].

Les trottoirs des villes de France se couvrent d’inscriptions au pochoir « tiens ton facho en laisse », tandis que les deux totems de la gauche, l’union et l’antifascisme, ont fait ressurgir un front populaire imaginaire, cartel électoral que tout divise, sauf la dépense publique, la taxation et les promesses impossibles à tenir. Partout fleurissent, y compris dans le camp présidentiel, les propositions inapplicables et les plus propres à compromettre le crédit de la France. La perte du jugement, l’extrémisme des attitudes et des propositions, dominent d’emblée cette courte campagne à l’allure de crise de nerfs nationale.

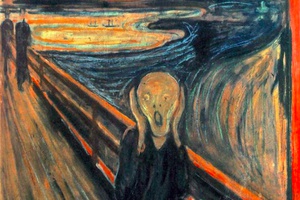

Dans le répertoire des maladies infantiles de la politique française, la dissolution se produit dans un contexte où l’on a vu se réveiller les pires : la haine, qui se donnait déjà libre cours contre Emmanuel Macron d’une façon aussi violente qu’injustifiée, cette haine des supériorités et ce rejet des élites qui s’étaient déjà déchaînés contre Valéry Giscard d’Estaing ; la violence excusée, quand elle n’est pas exaltée, dont une étude récente de la Fondapol nous rappelle que de larges fractions de l’opinion y voient de plus en plus, et pas seulement aux deux extrêmes, un moyen légitime de se faire entendre[3] ; la préférence pour les affrontements fondateurs, « front contre front », la caricature et la délégitimation de l’adversaire ; le sans-culottisme, c’est-à-dire la conviction que le peuple s’exprime plus légitimement dans la rue ou rassemblé aux carrefours, à la façon des Gilets jaunes, que par la voix de ses représentants.

Ces passions mauvaises, que partagent largement la gauche LFIste et le Rassemblement national, plongent loin leurs racines dans la culture et la mémoire du pays ; elles exacerbent la polarisation gauche-droite retrouvée à la faveur de la dissolution, mais elles contribuent à la transcender dans une détestation commune du parti du centre, de la culture du compromis et de la modération politique, rappelant le mépris dont faisaient l’objet le « marais » et le « modérantisme » aux pires moments de la Révolution.

S’il faut chercher une excuse au peuple français, c’est dans le fait que ces pathologies ne ressurgissent pas par hasard, mais sous l’effet d’une anxiété profonde devant les transformations trop profondes et trop rapides qu’il subit : les incertitudes mêlées sur l’identité, la solidarité sociale et générationnelle, la transmission des valeurs et du savoir, le risque de déclassement collectif et personnel, créent des peurs qui peuvent expliquer cette régression, mais ne la rendent pas moins dangereuse, tant la peur est susceptible d’exaspérer les tensions.

Le débat politique a été hystérisé par la dissolution, qui semble agir comme un révélateur de ce qu’il y a de pire dans la culture politique française. Il ignore la plupart des vraies questions qui se posent au pays, de la menace russe aux performances du système éducatif, en passant par la compétitivité de l’économie et la dégradation des finances publiques. Celles qu’il aborde, comme l’immigration ou la sécurité, et servent de marqueurs politiques aux deux blocs, sont traitées à droite sur le mode de la pétition de principe et du symbole (il faut soutenir la police et supprimer le droit du sol), à gauche par le déni et l’anathème. Leur préoccupation partagée pour le pouvoir d’achat ne se traduit par aucune autre proposition que le recours accru à la largesse publique.

L’extravagance des programmes, l’absence de tous côtés d’un leadership convaincant, les déchirements qu’exacerbent la campagne rappellent ce que disait Clémenceau au moment de la Commune : « nous sommes pris entre deux bandes de fous. »

Se ressaisir face au pire

Il faut espérer que, face au pire, le pays se ressaisisse, et que ses ressources de bon sens et de prudence le poussent à voter pour le parti présidentiel, pour ce qui reste de la droite modérée et pour la fraction de la gauche en mesure de se libérer du nouveau front populaire, dans l’espoir que puisse se former une coalition quelconque des partis responsables au lendemain des élections. C’est l’issue qu’il faut tout faire pour favoriser dans les deux semaines qui nous séparent du premier tour, et elle n’est pas tout-à-fait impossible.

Cependant, cette issue raisonnable en forme de défi à l’arithmétique électorale suppose d’abord que ceux qui ont voté pour les extrêmes aux européennes par rejet d’Emmanuel Macron surmontent en nombre suffisant ce sentiment délétère d’un vote obligé, donné à chaque fois parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut ensuite que s’impose cette conviction contre-intuitive dans un scrutin majoritaire que, si l’on veut faire barrage au Rassemblement national, le vote utile est au centre – gauche et droite modérées comprises – et pas à gauche. Il faut, enfin, que les pulsions ataviques du peuple français, réveillées à cette occasion, s’effacent le temps du scrutin devant une considération réfléchie de ses enjeux, qui sont dramatiques pour le pays.

Pour éviter une conclusion en forme de prédiction dont l’auteur n’a pas les compétences, cet article se bornera à évoquer son état d’esprit, qui lui paraît partagé par la grande majorité des gens qu’il rencontre au lendemain du coup de dés insensé qu’est cette dissolution : la tristesse et l’inquiétude.

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

[1] Philippe Raynaud, Emmanuel Macron. Une révolution bien tempérée, Desclée de Brouwer, 2018.

[2] https://www.lepoint.fr/societe/emeutes-59-des-electeurs-de-melenchon-justifient-les-violences-05-07-2023-2527415_23.php. On se souvient de ce jeune conducteur sans permis tué par un policier lors de son interpellation à l’issue d’un délit de fuite et d’infractions diverses commises pour échapper à un contrôle.

[3] https://www.fondapol.org/etude/mouvements-protestataires-le-retour-de-la-violence/