Sur la culture du pessimisme edit

La prestigieuse revue Nature a publié l’année dernière un éditorial en faveur de la décroissance. Fin 2023, la Federal Trade Commission (FTC) américaine a bloqué un partenariat entre une start-up émergente et le poids lourd pharmaceutique Sanofi, sur la base d’arguments discutables. Cette collaboration visait à créer conjointement un médicament pour une maladie rare. À court terme, il est probable que le médicament ne sera tout simplement pas développé. À plus long terme, cette décision pourrait créer un précédent troublant, mettant encore plus en péril un marché de la biotechnologie déjà en difficulté. Les médias grand public publient des articles qui s’interrogent sur la moralité d’avoir des enfants « dans un monde qui coule ». Tout cela alors que nous sommes confrontés à un problème très réel de vieillissement de la population.

On pourrait considérer que ces événements sont sans lien les uns avec les autres, mais un courant sous-jacent commun les anime : ils signalent un glissement, dans la pensée des élites, vers une prudence excessive, un scepticisme à l’égard de la technologie et une pensée à somme nulle. Ce phénomène est le défi idéologique majeur de notre époque.

Son impact se fait sentir sur plusieurs plans, d’une façon alarmante. Des psychologues comme Jonathan Haidt et Jean Twenge ont établi un lien entre cette culture de l’excès de prudence et l’augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes, un thème que Haidt explore dans son livre The Anxious Generation. En tant que scientifique, je vois de plus en plus souvent cet état d’esprit imprégner les interrogations concernant le potentiel de la technologie pour la société. On peut craindre que cela ne jette une ombre sur la poursuite même du progrès scientifique.

Que les progrès technologiques influencent la culture, il suffit de penser à la pilule contraceptive ou à l’Internet pour s’en convaincre. Mais la façon dont la culture permet et facilite le progrès est plus difficile à cerner. C’est en grande partie parce que la « culture » est un concept quelque peu amorphe, plus difficile à définir ou à quantifier. Mais aussi difficile soit-il de cerner la culture, c’est elle qui arme le progrès scientifique et technologique. Après tout, les lois de la nature ont toujours été les mêmes, mais il semble que nous ne les ayons maîtrisées, apprivoisées et intégrées dans des institutions qu’à des moments et dans des lieux très précis. Les grandes époques marquées par des avancées scientifiques et technologiques majeures laissent entrevoir une qualité intrinsèque des lieux et des moments qui ont permis ces accélérations. Le progrès procède par bonds ; il a suivi une trajectoire non linéaire à travers le temps. Il ne s’agit pas simplement d’une question d’accumulation ; c’est plutôt une confluence spécifique de facteurs qui, à des moments distincts de l’histoire, a allumé les braises du potentiel humain.

La révolution industrielle est l’un de ces moments d’accélération. L’historien de l’économie Joel Mokyr a développé une théorie expliquant comment la révolution industrielle avait été facilitée par la « culture de la croissance » qui s’était développée en Europe au siècle des Lumières[1]. Selon lui, l’idée que les sciences et techniques pouvaient améliorer la condition de l’humanité a contribué au développement, dans toute l’Europe, d’une culture de la croissance, nourrie par des intellectuels d’élite qui valorisaient l’échange d’idées. C’est la rencontre entre ces valeurs culturelles européennes et l’ingéniosité de quelques artisans et ingénieurs britanniques comme James Watt qui a préparé le terrain pour le bond en avant de l’industrie. Cette explication s’écarte des récits précédents sur les sources de la révolution industrielle en ce qu’elle place la culture au centre de la scène.

Pendant longtemps, les arguments apportés par Mokyr étaient de nature qualitative ; ils se fondaient sur des lectures approfondies du sujet. Mais n’y aurait-il pas un moyen de les quantifier de façon plus rigoureuse ? Après tout, l’étude de l’histoire est truffée de théories qualitatives qui meurent à la lumière de preuves quantitatives.

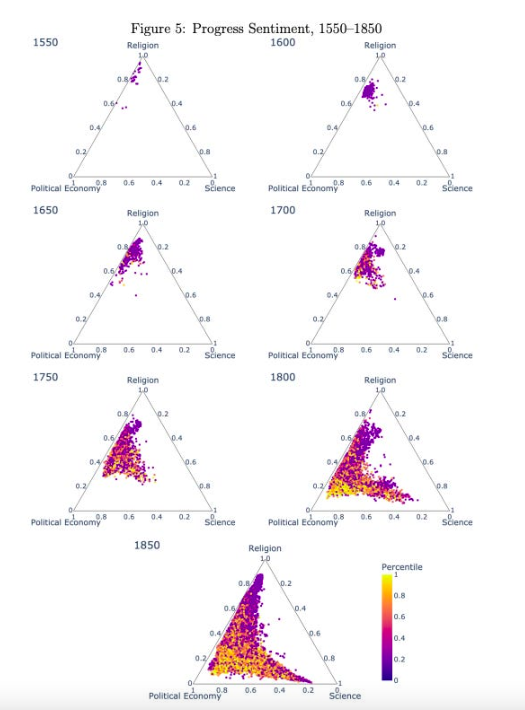

Des éléments quantitatifs qui étayent solidement la théorie de Mokyr ont été publiés récemment dans un article[2] appliquant la méthode de l’analyse thématique à un grand nombre d’ouvrages imprimés en Angleterre entre 1500 et 1900. L’analyse thématique consiste à identifier et à classer les principaux thèmes ou sujets d’un texte ou d’un discours. Cette technique est de plus en plus utilisée dans un grand nombre de domaines pour comprendre les sujets principaux dans de grands ensembles de données (et notamment des documents écrits), et pour découvrir des modèles ou des tendances dans la façon dont ces sujets sont discutés ou évoluent au fil du temps. Tout d’abord, les auteurs classent tous les volumes en trois thèmes principaux : Religion, Économie politique et Science, en leur attribuant un score sur chaque axe. Ensuite, ils analysent dans quelle mesure le langage de chaque volume est orienté vers le progrès. Les principales conclusions de l’article peuvent être résumées par la figure ci-dessous, qui montre une augmentation du langage orienté vers le progrès avant et pendant l’industrialisation (plus de points jaunes). Cela est particulièrement vrai pour les ouvrages situés au carrefour de l’économie politique et de la science, donc ceux qui discutent probablement du rôle de la science dans la société.

Chaque point représente un volume. Pour chaque année, tous les volumes +/- 10 ans sont inclus (c’est-à-dire que pour 1800, tous les volumes de 1790 à 1810 sont inclus). La couleur de chaque point représente le sentiment de ce volume, les couleurs plus claires représentant un sentiment plus favorable à l’idée de progrès.

Ce nouvel article ne se contente pas d’étayer la théorie de Mokyr, il comble également certaines lacunes importantes. Bien que les intellectuels soient importants, le mouvement connu sous le nom de « Lumières industrielles » dépendait de façon cruciale de ce que Mokyr appelle les « artisans[3] » – des individus plus directement liés au secteur industriel. Une partie importante de sa théorie repose sur l’hypothèse qu’il y a eu une diffusion des opinions orientées vers le progrès, des intellectuels aux artisans : une sorte d’effet de ruissellement pour les idées. L’article apporte une certaine confirmation de ce fait : les œuvres qui avaient un score « industriel » plus élevé (et qui étaient donc plus susceptibles d’aborder les aspects pratiques de la science) avaient aussi des scores particulièrement élevés pour « l’orientation vers le progrès ».

Si nous admettons que la culture peut façonner les conditions matérielles et le progrès scientifique, une question se pose immédiatement : notre culture est-elle de bon augure pour l’avenir ? On a malheureusement de bonnes raisons d’être pessimiste sur ce point.

Prenons l’exemple du changement climatique : comme le soulignait récemment Hannah Ritchie, partisane des solutions technologiques au changement climatique, on se concentre davantage sur la nature catastrophique de ce phénomène et moins sur le potentiel des progrès scientifiques pour le changer. La mentalité anxiogène, « anti-CBT (Cognitive Behavioral Therapy)[4] » décrite par Jonathan Haidt et Greg Lukianoff transparaît dans une critique du dernier livre de Hannah Ritchie, publiée dans The Guardian : « Mais nous avons aussi besoin des pessimistes ; les scientifiques du climat, les journalistes, les activistes et même les artistes qui ont la "vision du monde surdramatique" dénoncée par l’essayiste suédois Hans Rosling. Il est important de ne pas négliger les aspects positifs, mais nous devons également garder à l’esprit les pires possibilités. Nous avons besoin de personnes qui continueront à agiter frénétiquement des drapeaux rouges, en essayant de nous avertir de ce qui pourrait arriver. »

Une telle vision, qui pourrait passer pour équilibrée, est en réalité problématique, car elle met sur le même plan non pas des optimistes et des pessimistes, mais des paroles scientifiques et d’autres qui sont simplement idéologiques, voire parfois antiscientifiques. Les penseurs des Lumières croyaient que les sciences et techniques pouvaient améliorer la condition humaine ; nous voyons aujourd’hui la mentalité exactement opposée appliquée au défi majeur de notre époque, le changement climatique. Décroissantisme et pensée anti-technique (pensons au nucléaire, disqualifié d’avance par des organisations comme Greenpeace) alimentent une culture du pessimisme et de l’impuissance.

Tout comme la théorie de Mokyr, les éléments que j’ai apportés jusqu’à présent pour attester le glissement vers une culture de plus en plus pessimiste sont en grande partie qualitatifs. Ce serait une simple intuition ? Malheureusement, des éléments quantitatifs commencent à émerger, qui permettent de mesurer ce changement et d’en établir la réalité. Par exemple, cette année, deux groupes indépendants d’économistes ont constaté que les « milléniaux » sont plus enclins à la pensée à somme nulle (voir le compte rendu qu’en donne sur X John Burn-Murdoch, du Financial Times).

Mais ne soyons pas trop pessimistes à propos du pessimisme de notre culture : c’est quelque chose qui peut être changé. La victoire des Lumières et de l’imaginaire du progrès n’était pas écrite d’avance. Comme le souligne Mokyr dans son livre, les « philosophes » ont dû faire face à une opposition puissante et résolue. Celle-ci s’est réveillée ; ne nous endormons pas.

Vous avez apprécié cet article ?

Soutenez Telos en faisant un don

(et bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66%)

[1] Voir notamment Joel Mokyr, La Culture de la croissance. Les origines de l’économie moderne, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 2020. Et la note de lecture consacrée à cet ouvrage par Laurent Braquet sur le site Melchior.

[2] Ali Almelhem, Murat Iyigun, Austin Kennedy et Jared Rubin, “Enlightenment Ideals and Belief in Progress in the Run-up to the Industrial Revolution: A Textual Analysis”, IZA DP No. 16674, décembre 2023.

[3] Joel Mokyr, “The Holy Land of Industrialism: rethinking the Industrial Revolution”, Journal of the British Academy, volume 9 (2021).

[4] Lukianoff et Haidt, dans leur discussion sur la « mentalité anti-CTB », font référence à un modèle de pensée qui contredit les principes de la thérapie cognitivo-comportementale (CTB selon l’acronyme anglais), qui vise à remettre en question et à modifier les distorsions cognitives et les comportements inutiles. Ils suggèrent que cette mentalité, souvent observée dans les contextes sociaux et éducatifs contemporains, encourage les individus à interpréter les situations de la manière la plus négative possible, favorisant ainsi des schémas de pensée néfastes que la TCC cherche généralement à corriger.